イタリアの名門チームACミランが千葉県佐倉に開校しているスクールでは、ACミランの14歳以下の指導で手腕を発揮するルカ・モネーゼコーチが来日し、実際に日本の子どもたちの指導に当たっています。今回は、ルカコーチにイタリアにおけるU12世代への戦術、とくに守備戦術の導入やその内容について伺いました。

また、後編では来年1月に開催されるACミラン佐倉校のジュニアユースチームのセレクションについて選考基準などを聞いています。(取材・文/杜乃伍真 写真/田川秀之)

守備戦術が発達するセリエAを長年引っ張ってきたACミランの育成とは!?

■イタリアでは10歳から守備戦術を伝え始める

――イタリアでは、どの段階で戦術を教えるものなのでしょうか。

まずイタリアでは戦術の教え方として「こうやるんだよ」とホワイトボードで書くのではなく、攻めるときも、守るときも、子どもたちが練習のなかで体感しながら習得していくイメージですね。たとえば、1対1のときの細かい個人戦術がありますが、指導者がトレーニングを設定することで知らず知らずのうちに戦術を覚えていきます。だから子どもには戦術を学んでいるという感覚はないでしょう。特にディフェンスの戦術の場合、グループやチームでどう動くのか、どういう身体の向きでディフェンスをするのか、ということが大事な要素になりますが、そういったものは10歳以降から学び始めて、12歳のころにはグループとしてディフェンスの動きを習得していきます。

――イタリアでは戦術を学び始めるのは10歳以降から?

そうですね。というのも、個人差はもちろんありますが、10歳以降になると他者との関係性を理解できるようになるからです。また、広いピッチでプレーするようになるので、ピッチ上で起こるいろいろな事象に気づき始めます。攻めるときにはどうしたらいいのか、ディフェンスのときにはどうすればいいのか。それらを周囲との関係から感じられるようになるのです。また、自分の身体のコーディネーションをうまく発揮できるようになるのも10歳の頃からですので、戦術については10歳くらいから学び始めるのがいいと思います。

■守備戦術を伝える具体的な戦術トレーニングとは?

――たとえば、その戦術トレーニングにはどのようなものがあるのですか?

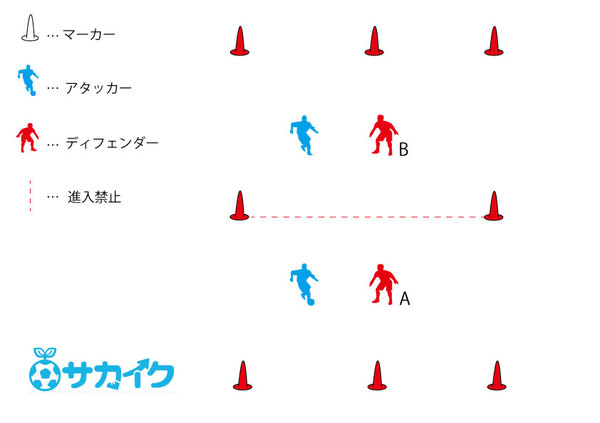

もっともベーシックなものは2対2ですね。図のようにオーガナイズをします。たとえば、このときの守備の考え方について話すと、まずボールを持っている選手にディフェンスAがアプローチにいく、というアクションからスタートします。このトレーニングのポイントは、図のようにふたつのエリアでそれぞれ1対1の状況があり、Aが相手に抜かれてしまったときだけBは味方がプレーするゾーンに入ってカバーができる、という状況をつくることにあります。基本的には『お互いには行き来できない』というルールがポイントになります。

というのも、Aがボールへアプローチにいくときに、同時にBもマンマークのように相手ボールホルダーにくっついてディフェンスをしてしまうのは正解ではないからです。なぜならば、ボールホルダーに一緒にマンマークに行ってしまえばAが抜かれたときの背後のサポートが遅れてしまうし、Bの裏へのパスもケアしなければならないし、Cへのパスも考慮しないといけないからです。ただ、このとき、正しいポジションニングをコーチが『ここにいなさい』と指示をして覚えさせるのではなく、どのポジションにいればすべてをカバーできるのか。それを指導者が子どもに質問をしながら答えを導き出させるのです。そうして、この2対2のトレーニングは段階的にレベルアップさせていきます。

――たとえば、そのレベルアップとはどういうものがあるのでしょう。

この2対2の状況にフリーマンをつけたり、ゴールをつけたりします。そのゴールもサイドにつけたりすることで選手は頭を使わなければならず、トレーニングにアクセントをつけることができるでしょう。また、実際の試合ではこの2対2の状況になる前のシーンで何かしらあったはずなので、たとえば、トレーニングではその手前にハードルを設けてジャンプをしたり、ドリブルでスラロームしてから2対2に入っていったりするなど、少しの動きを入れることによってトレーニングのレベルを変えていきます。

――この2対2でディフェンダーBが身につけないといけないことはわかりましたが、ディフェンダーAについてはどうでしょうか。

まずはボールホルダーへのアプローチの仕方を理解する必要があります。どういうスピードで相手にアプローチするのか、どういう止まり方をするのか、どういう身体の向きで止まればいいのか。単純にハイスピードで突っ込んでいっても相手にすっと交わされてしまいます。そのAのアクションに伴って、Bはどうサポートをすべきかを覚える必要もあるでしょう。ただし、8歳くらいまでは、自分たちのエゴでがむしゃらにボールを奪いにいく習性があるので、ボールに人が集まってしまいます。それが10歳くらいになると少しずつその習性がなくなってきて、自分がチームのなかでどう動くべきかを考えられるようになります。

取材・文/杜乃伍真 写真/田川秀之